Bandscheibenvorfall und andere menschgemachte Gesundheitsprobleme

Französische Bulldogge, männlich-kastriert, 5 Jahre alt

Untersuch und weiteres Vorgehen

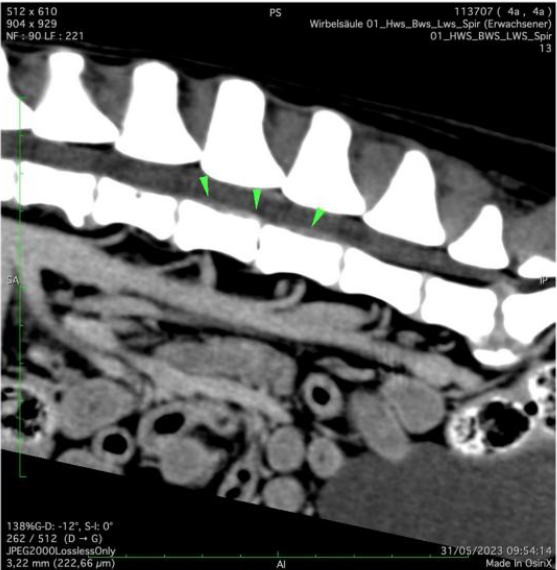

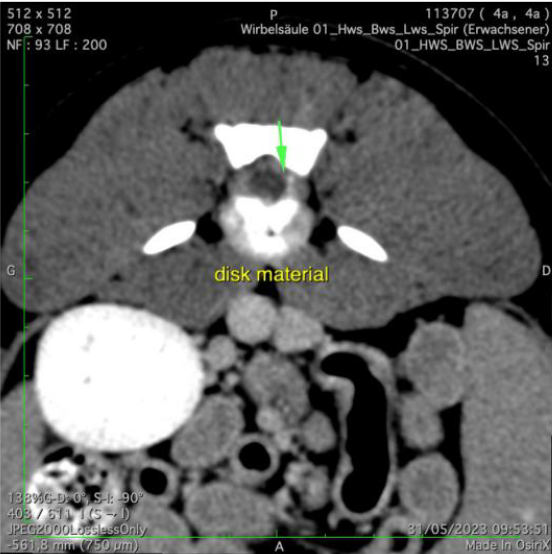

Der Patient wird neurologisch untersucht. Er ist hinten kraftlos und zeigt eine stark reduzierte Schmerzempfindlichkeit sowie einen Koordinationsverlust beider Hinterbeine. Die Kniescheibenreflexe sind gesteigert. Zusammengefasst weisen die Befunde auf eine Störung im Bereich des Lenden-Rückenmarkes hin; aufgrund des akuten Auftretens und der Rasse des Hundes steht die Verdachtsdiagnose eines Bandscheibenvorfalls im Vordergrund. Der Hund wird notfallmässig an ein Spital überwiesen, wo ein Computer-Tomogramm der Wirbelsäule angefertigt wird. Hier wird ersichtlich, dass das Tier tatsächlich an einem akuten Bandscheibenvorfall leidet: Teile der Bandscheibe zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel sind in den Rückenmarkskanal gequetscht worden und drücken auf die empfindlichen Nervenbahnen (grüne Pfeile). Der Rüde wird operiert, das Bandscheibenmaterial wird mittels einer sogenannten Hemilaminektomie entfernt.

Erneuter Besuch und weiteres Vorgehen

Drei Monate später wird uns Diego erneut vorgestellt: Der Hund leckt seit der Verletzung immer wieder an der betroffenen Zehe. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Kralle zwar nachgewachsen ist, das Horn aber hohl und verdreht ausgebildet ist. Auch ist das Krallenbett feucht und etwas geröt et - ob sich wohl wegen des ständigen Leckens ein Panaritium (Umlauf) gebildet hat? Die Kralle wird gekürzt, und Diego erhält ein Antibiotikum, ein Verband gegen das Lecken und ein Schmerzmittel. Leider führt auch dies nicht zum Abheilen des Problems. Nun tritt eine andere Möglichkeit in den Vordergrund: Es könnte sein, dass sich in der Zehe ein Krebs eingenistet hat und so eine langfristige Heilung nicht möglich ist. Ein Operationstermin zur Entfernung des Daumens wird vereinbart

Wissenschaftliches

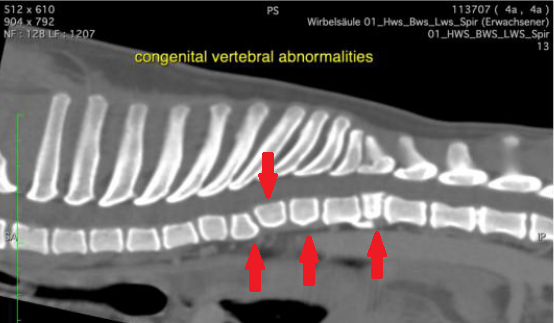

Bandscheibenvorfälle sind zwar grundsätzlich bei jedem Hund möglich, allerdings haben gewisse Rassen diesbezüglich ein stark erhöhtes Risiko. Ihnen gemeinsam ist hauptsächlich die sogenannte Chondrodystrophie - aufgrund der Züchtung von kurzen Beinen und gedrungenen Körpern leiden solche Rassentypen unter mehr oder weniger ausgeprägten Knorpel- und Knochenwachstumsstörungen, wodurch das Risiko von Bandscheibenvorfällen massiv steigt. Typische Vertreter dieses Rassetyps sind Dackel, Französische Bulldogge, Pekinese, Shi Tsu oder der Mops. Im Computertomogramm unseres Patienten ist ersichtlich, dass eine ganze Serie seiner Rückenwirbel rassebedingt missgebildet sind - statt rechteckig sind die Wirbelkörper abgerundet, keilförmig oder viel kürzer als normal (rote Pfeile). Es besteht das Risiko, dass auch hier Bandscheibenvorfälle entstehen könnten..

Brachycephalie, Chondrodystrophie & Co. - ein menschengemachtes Problem

Die Französische Bulldogge ist gegenwärtig ein Modehund - sein fröhlicher Charakter und drolliges Aussehen motivieren viele Menschen zum Kauf; gegenwärtig leben von dieser Rasse in der Schweiz ca 16'000 Exemplare - Platz 5 unter den beliebtesten Hunderassen. Die Besitzerin unseres Patienten hatte aber keine Ahnung, welche Menge an möglichen körperlichen Problemen eine Französische Bulldogge mit sich bringt - aufgrund der rassebedingt starken Veränderung des Skeletts (Chondrodystrophie) und des Schädels (Brachycephalie = Kurzschädligkeit) leiden diese Tiere sehr häufig unter Atembeschwerden bis hin zur Erstickungsnot, können in über 80% der Fälle aufgrund des grossen Schädels nur mittels Kaiserschnitt geboren werden, leiden 11x häufiger als Durchschnittshunde an Hautfaltenentzündungen, erleiden an den wegen der Kurznasigkeit schlecht geschützten Augen 4x häufiger als der Durchschnitt Hornhautverletzungen und haben ein gegenüber dem Durchschnittshund stark erhöhtes Risiko von Bandscheibenvorfällen. All dies ist bedingt durch das Züchten auf die entsprechenden äusseren Merkmale (kurze Beine, grosser Kopf mit kurzer Nase, gedrungener Körper), welche einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen. Neben der Brachycephalie und Chondrodystrophie bei den kleinen und kurzköpfigen Hunderassen gibt es auch andere Beispiele, bei denen die Zucht auf ein Körpermerkmal eine kürzere durchschnittliche Lebenserwartung oder erhöhte Risiken einer schweren Erkrankung bewirkt - die übermässige Faltenbildung beim Shar Pei führt zu chronischen Hautinfektionen; die Hängelider von Bassets zu chronischer Bindehautentzündung; die Kleinzüchtung beim Chihuhahua zu einem erhöhten Risiko eines Hydrocephalus ("Wasserkopf") und so weiter und so fort.

Aus rein medizinischer Sicht ist also klar, dass die Zucht auf solche extremen Äusserlichkeiten unweigerlich zu Tierleid führt. Die sogenannte Qualzucht ist seit 2008 entsprechend in der Schweiz verboten. Leider verhindert die Gesetzgebung aus verschiedenen Gründen nicht, dass weiterhin Hunde mit angeborenen, chronischen Beeinträchtigungen leben müssen oder ein stark erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines schweren Problems (wie z.B. Bandscheibenvorfall) tragen müssen.

Zentrale Ursache für diesen Missstand ist schlussendlich, dass die Nachfrage nach entsprechenden Rassen weiterhin gross ist. Würden keine Vertreter von Problemrassen mehr gekauft, würden diese unweigerlich aus unserem Alltag verschwinden. Offensichtlich ist Käufer/innen von betroffenen Rassen aber entweder nicht klar, wie problembeladen ihr künftiges Haustier ist (obwohl die einschlägige Information online leicht zugänglich ist), oder man priorisiert den fröhlichen Charakter und das treuherzige Aussehen gegenüber den körperlichen Einschränkungen.

Eine interessante englische Studie untersuchte dieses Phänomen genauer. Ein Fünftel der befragten Besitzer von brachycephalen Hunden gab an, dass ihr Hund eine Operation benötigt hatte, um rassebedingte und gesundheitseinschränkende Probleme (BOAS - Brachycephalic Obstructive Airways Syndrome) zu beseitigen; über ein Drittel gab an, dass ihr Hund Probleme mit der Bewältigung von Hitze hat, und 18% berichteten, dass ihr Hund Atemprobleme habe. Trotzdem sagten 70% der Besitzer, dass ihr Tier bei allerbester Gesundheit sei; nur 7% fanden, dass ihr Hund weniger gesund sei als der Durchschnitt innerhalb der Rasse. Die Forscher vermuten, dass diese offensichtliche Diskrepanz möglicherweise durch die überdurchschnittlich hohe Bindung der Besitzer an ihren Hund begründet ist, wodurch möglicherweise die Realtität ausgeblendet wird: "Ownership of brachycephalic dog breeds is a complex phenomenon, characterised by extremely strong dog-owner relationships and unrealistic perceptions of good health set against high levels of disease in relatively young dogs. Perceptual errors in owner beliefs appear to exist between brachycephalic owner perspectives of their own dog's health versus the health of the rest of their breed".

Sinngemäss und gekürzt übersetzt: Besitzer von brachycephalen Hunden zeigen eine extrem starke Bindung an ihr Tier und eine unrealistische Einschätzung, was "gesund" bedeutet - gleichzeitig bringen diese Hunde eine stark überdurchschnittliche Menge an gesundheitlichen Problemen mit sich.

Der Entscheid, einen Hund einer problematischen Rasse zu kaufen, muss aus obgenannten Gründen kritisch hinterfragt werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich zumindest unter der Züchterschaft die Erkenntnis durchsetzt, dass eine Abkehr von extremen Körpermerkmalen dringend notwendig ist. Bestrebungen zur "Rückzüchtung" (zB der "Retromops", oder das Einkreuzen von Cavalier King Charles Spaniel bei der Französischen Bulldogge) sind jedenfalls im Gange. Ob aber die Einkreuzung von Cavaliers bei der Französischen Bulldogge das Risiko von Bandscheibenvorfällen senken kann, bleibt offen - auch diese Rasse ist doppelt so häufig von diesem Problem betroffen als ein Durchschnittshund.

© Dr. med. vet. P. Müller / Lyssbachvet